|

| MBN뉴스 화면 갈무리 |

[김헌식의 문화비빔밥] 주변인 자살까지 베르테르 효과? 과연 그럴까

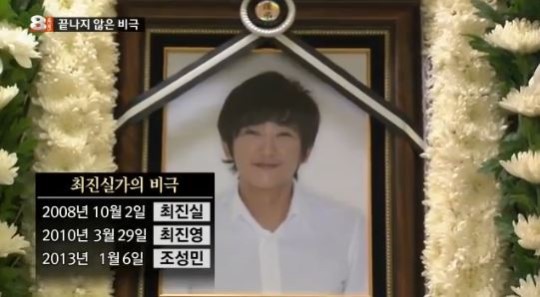

얼마 전 최진실의 전 매니저의 자살 소식이 전해지면서 포털을 달군 단어 가운데 하나는 베르테르효과(Werther effect)였다. 심지어 여러 언론매체들은 최진실 주변 사람들의 안타까운 죽음을 보도하면서 이 단어를 사용하기도 했다. 주변인들의 자살까지 베르테르 효과라고 하는 것이 정말 맞는 것일지 의문이 들 수밖에 없다.

우선 연예인들과 관련한 자살 보도에는 어느새 반드시 빠지지 않고 등장하는 개념이 이 베르테르 효과가 되었다. 본래 유명인들의 자살 소식이 신문을 통해 알려지면, 이를 접한 이들의 모방 자살이 늘어나는 현상을 가리키는 말이지만, 이제 매니저의 죽음에도 이 말이 붙는 상황이 되었다. 하지만 이 말은 탄생부터 맥락과는 관계없이 지어졌다.

1774년 괴테의 소설 '젊은 베르테르의 슬픔(Die Leiden des jungen Werthers)'은 괴테에게 상업적으로 큰 성공을 가져다준 소설 작품이었다. 괴테의 다른 작품들은 일반 독자들이 접근하기 어려워했지만, '젊은 베르테르의 슬픔'을 유럽의 수많은 젊은이들이 광범위하게 읽었기 때문이었다.

괴테는 '젊은 나의 친구들이 시(詩)를 현실로 바꾸고 있다.'면서 '처음에는 몇몇이 베르테르처럼 자살하더니 이제 그것이 널리 퍼지고 있다.'고 말했다. 그렇다면 '젊은 베르테르의 슬픔'은 괴테에게는 명성과 부유함을, 유럽의 젊은이들에게는 죽음을 안겨준 셈이었다.

그러나 백여 년 뒤 1897년 뒤르켐(E. Durkheim)은 소설 속 베르테르와 같이 자살한 젊은이들이 몇 명에 불과 하며, 전 국가적으로 자살이 일어나지는 않았다고 밝혔다. 이에 대한 근거를 찾을 수 없다라고 했다. 이후 자살을 연구하는 이들은 괴테보다는 뒤르켐의 말을 따랐다.

|

| MBN뉴스 화면갈무리 |

1970년대 이를 검증한 사람이 미국의 사회심리학자 데이비드 필립스(David P. Phillips)였다. 그는 뒤르켐이 아니라 괴테의 주장이 맞다고 생각했다. 1974년 그는 영국과 미국의 신문에 난 20여 년 간(1947-1968) 유명인의 1면에 실린 죽음에 관한 기사를 조사했는데, 무엇보다 관심은 그 기사와 자살의 인과관계였다. 그는 이들 각각의 자살 사건 이후에 사회적으로 자살사건이 늘어나는지 분석했다. 그의 결론은 자살의 증가였다.(The Influence of Suggestion on Suicide: Substantive and Theoretical Implications of the Werther Effect, American Sociological Review, Vol. 39, No. 3 Jun., 1974, pp. 340-354) 그는 다른 연구자들도 함께 1985년과 1989년 논문에서도 매체를 통해 잘 알려진 자살은 다른 이들의 자살에 영향을 준다고 밝혔다.

우리나라에서는 2005년 이은주 이후 자살 빈도가 늘어난 것으로 밝혀져 베르테르 효과를 입증하는 것으로 회자되었다. 사실상 유명인들 자살 이후 자살 증가에 대한 본격적인 연구는 이때 이후라고 볼 수 있다. 실제 많이 인용되는 사례를 보면 2005년 2월, 이은주 사건 이후 두 달 동안 평소 보다 495명이 더 목숨을 끊은 것으로 나타났다. 2007년 1월, 유니 사례는 513명, 2008년 9월 안재환 사건 때는 694명, 2008년 10월 최진실 이후 2개월간 평균 대비 1008명이나 증가했다. 그해 9월에 비해서는 65.6%나 늘었다.

그런데 이 베르테르 효과는 사실 맞지 않는 개념이다. 유럽의 젊은이들이 베르테르처럼 자살을 한 것은 문학 작품의 주인공 행동을 따라한 것이다. 여기에서 따라한 것은 단순히 모방을 한 것과는 다른 맥락에 있다. 주인공 베르테르가 로테와 꿈꾸었던 사랑이 이루어지지 않자, 권총으로 자살을 해버린다. 초기 유럽에서는 사랑에 좌절한 베르테르와 심정적으로 동일시의 감정을 가진 사람들이 같은 방식으로 자살을 한 것이다. 여기에서 사람들은 바로 젊은 사람들이다. 괴테가 우려한 것은 이 때문이다. 소설과 신문기사는 분명 다른 장르적 차이를 가지고 있다. 옆 사람이 자살하기 때문에 따라서 목숨을 끊는 것은 베르테르 효과라고 보기 힘들다. 나아가 군중의 동조나 모방 현상과 다를 바 없기 때문이다.

데이비드 필립스는 언론매체에 오른 유명인의 기사를 본 많은 사람들이 자살을 결행했다고 본다. 사실 이는 언론매체에 접촉을 통해 영향을 받은 것이다. 데이비드 필립스의 주장이 맞는다면, 이는 매스 미디어가 발달한 사회일수록 더욱 영향력이 확대 될 것이다. 그러나 언론매체에 유명인에 이은 자살이 정서적 공감이나 동일시가 이뤄지는 지 알 수 없다. 다만, 트리거 역할 즉 촉발자의 기능에 머물 가능성이 많다. 유명인이 세상을 떠났기 때문이 아니라 기계적인 자극 측면의 경도에 있는 것이다. 다시 환기하면 '젊은 베르테르의 슬픔'은 전 유럽의 젊은이들에게 열렬하게 읽혔던 작품이기 때문에 그 작품의 감동이 전제해야 가능하다.

무엇보다 인터넷 포털 환경은 자살에 대한 인지도를 급속하게 증가시킨다. 대한민국 인구의 대부분이 사용하고 있는 인터넷 포털은 자살의 구체적인 방법까지도 자세하게 알려준다. 이는 각 개별 인터넷 매체들이 속보 경쟁 속에 자살보도지침을 지키지 않은 것을 일순간에 광범위하게 유포하는 핵심적인 기제가 된다.

따라서 베르테르 효과는 정확한 표현이 아니라 미디어의 영향에 따른 '모방자살'(Copycat suicide)이라고 해야 한다. 그러나 이는 전통적인 차원의 출판이나 언론 미디어 영향의 범주를 넘어선다. 중요한 것은 네트워크가 밀집할수록 자살의 영향과 모방이 늘어 날 것이라는 점이다.

윌리엄 H. 데이비도우(William H. Davidow)는『과잉연결(Overconnected:the promise and threat of the Internet)』에서 과잉 연결의 사회가 집단적 재앙을 낳을 수 있으며, 그것은 디지털 네크워크의 밀집으로 가속화되었다고 말한다. 그에 따르면, 과잉연결(Overconnected)은 어떤 시스템의 내외부에 연결됨이 급격하게 높아질 때 일어나는 현상을 말하는데, 이것이 폭력을 일으키기도 하고 심각한 사고를 일으키기도 한다. 또한 기업이나 국가의 도산과 파산을 불러일으키기도 한다. 연결 과잉은 인간의 행동에 관한 현상이고 단순한 행동 하나가 사회반응에 따라 상상초월의 영향력을 행사할 수도 있다. 디지털 공간의 네트워크가 과도한 밀집 빈도를 가지고 있을 경우에 문제가 쉽게 확산 전염된다. 상호연결의 빈도와 강도가 높아질수록 사고발생은 전염 확산이 빠르다. 윌리엄 오그번(William Ogburn)은 '문화지체'(Culture lag)현상을 강조한 바 있는데, 이런 연결 과잉에 대해 제대로 대응을 하지 못하면 마찬가지 현상이 나타날 수밖에 없다.

|

미디어의 지배성이 확고한 사회일수록 전염이나 확산이 빠르게 일어지고 그로인한 수용자들의 행태의 변화가 나타날 수밖에 없다. 인터넷 미디어의 네트워크가 더욱 밀도 높게 이루어지는 것은 포털과 연동되어 있는 SNS들이다.

과잉연결의 사회에서는 자살에 관한 인지여부가 디지털 테크놀로지를 통해 더 급속하게 전염되고 인지되며 그것이 행동으로 옮겨질 가능성이 높다. 이러한 가운데 단순 접촉으로 인한 모방 자살이 많아진다. 포털이나 SNS를 통한 밀집도와 인지, 수용성은 갈수록 높아지고 있다.

윌리엄 파워스(William Powers)는 <속도에서 깊이로(Hamlet's Blackberry)>에서 인간에게는 연결되고자 하는 욕구와 벗어나고자 하는 욕구가 공존하며, 플라톤, 세네카, 구텐베르크, 셰익스피어, 플랭클린, 소로, 맥루한 등과 같이 모든 연결에서 잠시 벗어나 천천히 느끼고 제대로 생각하는 법을 찾아야 한다고 말했다. 그렇다고 일본의 무연(無緣)사회론처럼 연결을 아예 단절하도록 할 수는 없다.

자살에 대해서 자세하게 다루지 못하게 하거나 보도 기준을 준수해야 할 것이다. 그러나 이것은 쉽지 않다. 과도한 네트워크의 밀집은 적어도 디지털 공간에서는 포털과 SNS다. 이러한 제도들의 재편과 구성이 있어야 한다. 자살에 관한 기사가 인터넷이나 SNS에서 과도하게 전송이 되거나 페이지뷰를 기록하게 되면 그것을 자동적으로 억제 되도록 하거나 아웃시켜야 한다. 이는 폭행이나 선정적인 내용에 관해서도 마찬가지로 적용될 수 있을 것이다.

모방 자살은 문학작품 속의 주인공을 따라하는 감정이입의 차원과 다르다. 주인공에 대한 경외와 동일시보다는 네트워크의 과잉연결과 미디어의 지배가 강할수록 일어나기 더 용이하다는 점을 생각할 수 있다. 특히 한국은 이러한 네트워크는 물론 미디어의 연결성이 과도하게 사람들의 영혼까지 지배하고 있기 때문에 도저히 개인으로 온전히 존립하게 할 수 없게 하는 면도 있어 사회개조가 필요하다. 과잉연결을 생각할 때 단지 미디어 자체에 대한 조치가 한계인 까닭이다.

김헌식 대중문화평론가

- 저작권자 ⓒ 미디어오늘(http://www.mediatoday.co.kr) 무단전재 및 재배포금지 -