|

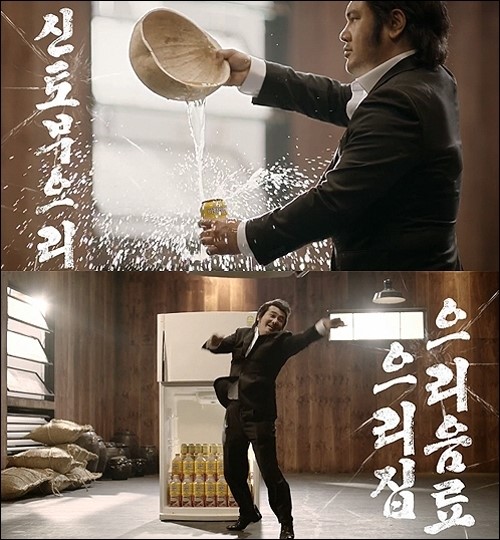

| ▲ 배우 김보성의 캐릭터를 활용한 ‘의리패러디’(사진 = 광고영상 캡처) |

‘의리패러디’ 확산… 세월호 이후 쥐의 문화 바뀔까?

패러디의 확산은 몇 가지 요인에 따라 확산의 정도와 규모가 달라진다. 우선 재미가 있어야 하는 것은 물론이고 공감할 만한 보편적 코드가 있어야 한다. 무엇보다 사안의 중대성이 개입될수록 이의 확산이 증대한다. 이는 루머의 공식에서 중요하게 생각하는 점이기도 하다. 그런데 이 사안의 중대성은 시대적 혹은 사회적 이슈나 아젠다(Agenda)와 연관이 높아질수록 더욱 패러디는 확산된다.

이런 면은 요즘 유행하고 있는 의리 패러디와 맞물려 있다. '의리 패러디'는 배우 김보성의 음료 광고를 패러디한 것에서 시작했다. 한동안 소재를 찾지 못했던 패러디 창작자들이 의리 광고에 집중한 것은 그 광고 자체가 재밌고 중대했기 때문만은 아니었다.

1997년, 외환 위기관리체제 이후 한국은 이전에 중요하게 존중받았던 동물 캐릭터 하나가 최고의 자리를 쥐에게 내줘야 했다. 그 동물은 바로 소였다. 이전까지 소는 성실과 신뢰, 일관된 행보를 보이는 의리의 동물이었다. 하지만 경제위기 이후 개인의 생존은 오로지 각 개인이 보장해야 한다는 관념이 강화됐고, 어느새 쥐처럼 재빨리 자신이 생존할 곳을 찾아 이동하는 곳이 미덕이 됐다.

위기가 오는 줄 모르고 묵묵히 자신의 일을 했던 소들은 미련한 존재로 격하됐다. 이는 기업과 조직에 요구되는 인재 상에도 영향을 줬다. 그 인재상은 소처럼 일하기보다는 쥐처럼 빠르게 움직이라는 것이다. 특히, 90년대 말부터 한국의 디지털화는 급속하게 진전됐고, 이를 상징하는 것이 바로 마우스였다.

인터넷 디지털 환경 속에서 하이퍼텍스트 세계의 형성은 마우스를 통해 사이버 공간 어디라도 이동할 수 있게 했다. 이러한 점은 디지털을 통한 네티즌들의 활동을 자유자재로 만들었고, 자본의 이동도 그렇게 만들어버렸다.

하지만 마우스 투자 시스템은 서브프라임과 유럽 발 경제위기를 통해 버블임이 드러났다. 이익을 위해 언제든지 자신의 자리를 털고 일어나는 행태들은 전 세계를 위험에 처하게 만들었다. 더구나 인터넷상의 활동들은 많은 경우, 실제현실 개혁의 공간으로 활용되지 못했다. 마우스를 통한 참여들은 그야말로 이쪽저쪽 옮겨 다니는 유목주의에 불과했다.

유목주의 즉 노마디즘은 자신이 머물던 공간에 책임을 지지 않는다. 주인의식이 없기 때문이다. 이런 성향들은 각 개인들에게 좋을 수 있지만, 그들이 리더가 생겼을 때는 곤란한 일들이 벌어진다. 즉, 위기 상황이 오면 그들은 언제라도 자신이 몸담던 공간을 떠난다. 즉 그런 마인드를 가진 마우스들은 배가 침수되기 시작하면 미련 없이 떠난다.

한국에서 일어난 세월호 참사는 의리에 대한 소구력을 강화했다. 쥐 같은 행태들은 각 개인들의 차원에서 이뤄질 때는 문제가 덜할 수 있지만, 이런 이들이 공동체의 리더가 됐을 때는 심각한 문제가 발생한다는 점을 잘 보여주고 있기 때문이다.

지진이나 배가 침몰할 상황에 이를 때 가장 먼저 반응을 보이는 동물은 쥐들이다. 쥐들은 미련 없이 가장 먼저 배를 버리는 것이다. 만약 쥐들이 배를 버리고 간다면, 그 배에 남아 있는 존재들은 그대로 가라앉을 수밖에 없다.

의리 광고는 그동안 책임을 회피하고 신뢰를 유지하지 않는 사회적 행태들에 대한 문화 저항적 심리가 투영돼있다. 그것이 제품을 선전하는 광고에 불과하지만, 그것을 매개로 많은 패러디들이 자신의 주장을 재창조하면서 사회적 변화를 촉구하고 있는 셈이다.

비록 의리광고 패러디가 제품의 판매고로 이어질지는 알 수 없지만, 적어도 그 제품을 만든 기업에 대한 이미지는 좋게 할 수 있을 것이다. 이는 당장에 이익으로 이어지는 것은 아닐지라도 장기적이고 전체적으로 분명히 도움이 될 수밖에 없다. 이 역시 쥐가 아니라 소의 태도 가운데 하나가 아닐 수 없다. 배우 김보성도 십년 동안 ‘의리’ 코드를 줄기차게 밀다가 이번에 터진 경우가 되었다. 의리 코드에 대한 의리를 지킨 대가였다.

이런 의리 광고나 패러디 현상으로 한국사회를 몇 십 년 간 지배했던 마우스(쥐) 문화가 소 문화를 다시 불러일으킬지 알 수는 없다. 하지만 분명한 것은 세월호 참사를 통해 우리 사회 스스로를 다시금 짚어보고 변화의 계기로 삼는 매개가 돼야 한다는 점이다.

김헌식 문화콘텐츠학 박사 대중문화평론가