-콘텐츠의 재소환이 일어나는 이유

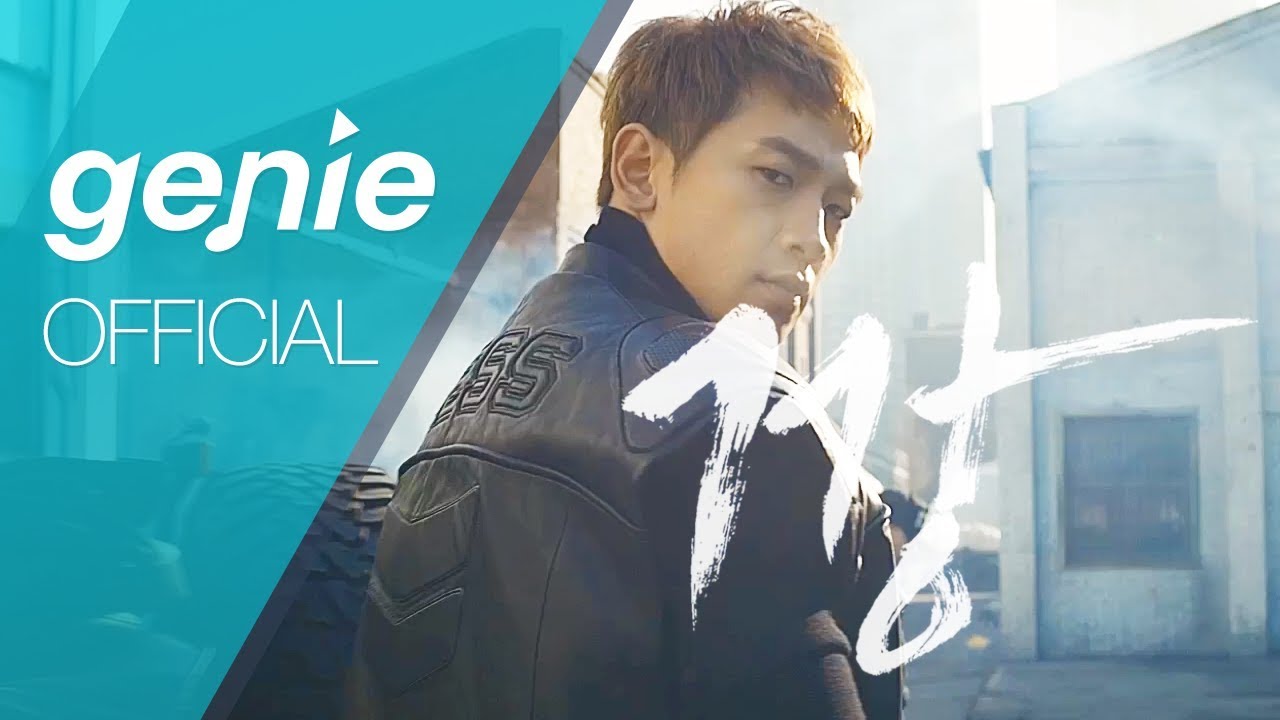

가수 비에 대한 1일 1깡은 부족하여 1일 3깡이 필요하다? 가수 비에 대한 조롱이 갈수록 역설 현상을 만들어내고 있다. 뮤직비디오에 달린 댓글을 보기 위해 오는 이들이 더 많아졌다. 인터넷에서 주목을 받는 것은 여러 유형이 있다. 양준일처럼 앞서간 천재를 뒤늦게 재발견 공유하는 유형이 있을 수 있고 곽철용처럼 자신과 동일시 감정을 느끼는 콘텐츠나 설정을 다시 소환하여 대리 표현하는 경우도 있다. 물론 가수 비의 깡처럼 조롱 비난의 수단을 위해 사용하는 경우도 있다. 일종의 저항문화일 수 있다. 문화권력을 가진 자에 대한 희화화일 수 있기 때문이다. 하지만 그는 문화권력자일까 의문이 드는 것은 사실이기도 하다. 오히려 비가 그런 권력에 있지 않은데 있는 것처럼 구는 듯이 하니까 조롱과 비난이 가해지는 지도 모른다. 그런데 누군가 비난과 조롱으로 대해도 모바일 문화는 그에 대한 반격도 가능하게 할 수 있다.

가수 비의 깡은 처음에는 조롱의 뜻으로 시작이 되었고 놀이 문화에 밈이라고 하는 신조어 개념까지 가세하여 과잉 해석을 낳았다. 근래 가수 비가 조롱을 받았던 것은 시대적 트렌드에 맞지 않게 진지하고 오버한다는 느낌 때문일 것이다. 요즘 트렌드는 아마도 가볍게 유희적으로 접근하는 것이라고 생각하겠다. 더구나 가수 비가 그렇기 진지하고 심각하게 자신감있게 만든 콘텐츠들은 별다른 주목을 받았기 때문이다. 만약 성공했다면 이런 평가를 내리지는 않았을 것이다. 결국에는 사후평가적인데 그것이 과연 끝일까.

처음에 가수 비에 대한 실패 조롱은 그렇게 생각한 이들이 선제적인 희롱이었다. 적어도 가수 비의 뮤직비디오가 천만뷰를 돌파하는 것은 단지 희롱과 조롱 때문만은 아닐 것이다. 오히려 가수 비의 그 진지하고 과잉의 표정과 몸짓, 열정이 넘친 자신감이 오히려 의미를 갖고 있을 수 있다. 왜냐하면 그러한 자세가 이제는 찾아 볼 수 없기 때문이다. 누가 가수 비처럼 노래를 만들고 춤을 춘다는 말인가. 실제로 가수 비의 춤을 따라 하기는 매우 힘들 정도이다. 하지 못하기 때문에 조롱하는 것과 할 수 있는데 조롱하는 것은 다르다.

무엇보다 가수 비가 무수한 조롱에도 불구하고 유연하게 이번 깡 사태에 대응하는 것은 그 사람 자체가 계속 진지하게 창작 활동을 해왔기 때문이다. 존버 정신으로 버텨온 것이 그 삶 자체인 것이다. 만약 그것이 설정 즉 인기를 끌기 위한 술수에 불구하디면 그것은 조롱받아도 싸다. 하지만 그것 자체가 그 사람의 삶의 정체성이라면 어떨까. 그것은 달라질 수 밖에 없다.

누군가 만들어준 설정에 따라가 기계적으로 연기한 것이 아니라 자신이 온전히 만들어낸 것이라면 그는 부끄러울 이유가 없다. 비록 당장에 선호되지 않았더라도 그 자신은 최선을 다했으니 말이다. 오히려 이러한 깡 사태가 자신이 생각하고 공유하고 싶은 본질을 알릴 수 있는 기회라고 생각하는 것이 더 정상적일 수 있다. 그런 태도가 나타낼 때 진정한 아티스트의 면보에 대해서도 생각할 수 있다. 악플이 달려도 자신이 자신에게 스스로 떳떳하다면 부끄러울 것이 없다. 그러한 유연한 태도야말로 너무 쉽게 본질을 재단하는 모바일의 조롱 행태에 최종 정신승리할 수 있는 길이기도 하다. 이는 비단 연예인에게만 해당되는 일은 아닐 것이다 우리 모두가 그런 비슷한 처지에 한두번은 놓인 경험이 있기 때문이다. 진지하고 열정에 차서 자신감 있게 행동하기가 더욱 힘들어진 눈치 보기 시대에 그렇지 않게 가고 싶은 마음이 우리 안에 있다. 그것을 안하고 신경조차 쓰지 않는 이들을 시기와 질투를 하는 행위들이 결코 도움이 되지는 않을 것이니 말이다.

아재개그도 팬들이 있었다. 깡은 숨어 있던 팬들도 불러 모으고 있다. 세상은 조롱해도 자신이 좋아하는 취향은 양보하지 않는 MZ세대의 활약이 시작되고 있기도 하다. 그들은 나이와 세대를 불문하고 자신이 좋아하는 대상에 대해서는 구분이 없기 때문이고 그 가운데 어느 누구도 역주행의 주인공이 될 수 있다.

글 김헌식(평론가, 정책/문화콘텐츠학 박사)